Avant le prêt-à-porter, avant les usines textiles, chaque drap, chaque vêtement était confectionné à la main et il fallait pour cela se procurer de la toile.

Voici la petite histoire des marchandes de toiles, métier exclusivement féminin, et qui, du moyen âge à la révolution française, portaient le nom de Lingères

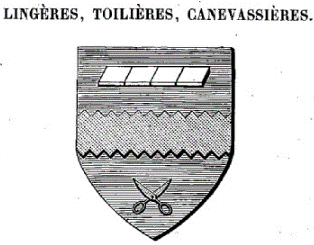

De lingères, toilières, canevassières...

|

| Les lingères possèdent leur blason, figurant en partie haute une aulne et en partie basse, une paire de ciseaux. |

En France dès le moyen-âge la vente de toile est régentée, un privilège accordé par le roi. A Paris, depuis les temps les plus reculés, une corporation de lingères-toilières étaient installées aux Halles, près de la fontaine des Innocents. En effet les marchandises devaient y transiter pour être contrôlées, inspectées et soumises à l'impôt avant d'être revendues. Le prélèvement de ces redevances revenait à l'aulneur, sorte d'agent du fisc, dont le nom est dérivé de l'aulne, l'unité de mesure de la toile.

Noter l'expression française qui subsiste aujourd'hui " à l'aulne de".

Le premier document citant la corporation des lingères date de Philippe Auguste en 1189, et de nombreux documents attestent au fil des siècles de la combativité de la corporation des lingères. Il fallut à ces "povres et pitoyables femmes linghières" se battre contre la concurrence des canevassiers et défendre leur emplacement aux halles face aux autres corporations afin d'y "avoir place et lieus pour vendre leurs denrées".

... à maîtresse lingère

Le statut de marchande toilière sera érigé en métier de lingère par Charles VIII en 1485, et à partir de 1547 de maîtresses-lingères, responsables de la formation mais aussi des bonnes moeurs de leurs employées et apprenties.

Le statut de marchande toilière sera érigé en métier de lingère par Charles VIII en 1485, et à partir de 1547 de maîtresses-lingères, responsables de la formation mais aussi des bonnes moeurs de leurs employées et apprenties.

Pour la petite histoire, pour prévenir toute corruption, les statuts des lingères* stipulent expressément que leurs maris ne peuvent ni collecter les impôts, ni frayer avec les marchands dans les tavernes:

"les maris desdites maitresses ne pourront être aulneurs ni courtiers des marchands amenans toiles et autres marchandises [...] et ne sera loisibles auxdits aulneurs de toiles d'aller boire ni manger aux tavernes avec les dits marchands, ne leur dire que vaut la marchandise pour obtvier à l'encherissement d'icelle, sous ladite peine de dix livres parisis d'amende".

*Lettres patentes de Henry IV en 1594 confirmant les statuts des Lingières, toilières et canevassières

Les lingères avaient l'exclusivité de la vente des toiles neuves, les toiles usagées étant écoulées par les fripiers et colporteurs.

On trouvait dans la boutique « en ville » des lingères, les toiles de lin et de chanvre, les plus communément utilisées, mais aussi des toiles plus fines, batiste, Cambray, Hollande ainsi que des toiles rustiques, canevas et treillis. Toutes les toiles vendues l'étaient en blanc ou en écru. Du linge de maison, « touailles ouvrées », était vendu en complément.

En 1750 on dénombre dans Paris 659 maîtresses lingères, employant chacune des ouvrières ainsi que des apprenties, et faisant appel aussi au travail à façon. Ces femmes gérant à la fois boutique et atelier de confection étaient de véritables entrepreneuses.

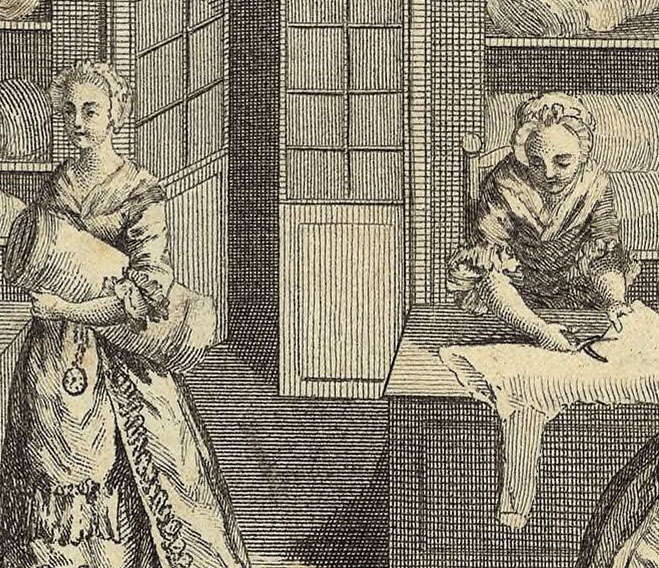

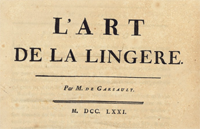

La gravure ci dessous, montre un exemple de boutique prospère et bien achalandée du XVIIIème siècle à Paris, où des employées s'affairent à servir les clientes et débiter des toiles à la coupe, alors qu'une autre découpe le tissu nécessaire a la confection d'un article de lingerie.

Source: BNF-Gallica L'art de la lingère / François-Alexandre-Pierre de Garsault - 1771

Le développement du commerce de la lingerie et des accessoires en dentelles

|

Jean-Baptiste Colbert portant un col à rabat - 1666

Source: Wikipedia Portrait par Philippe de Champaigne — Metropolitan Museum of Art, NY |

Dès les XVIIème siècle, les boutiques développent la vente du linge de dessous, des articles tels que caleçons, chausses et chemises, mais aussi des articles raffinés et accessoires à la mode, masculins comme féminins, tels que les rabats (ci-contre), cols de tissus fin ou dentelle portés par les hommes, tout comme les manchettes.

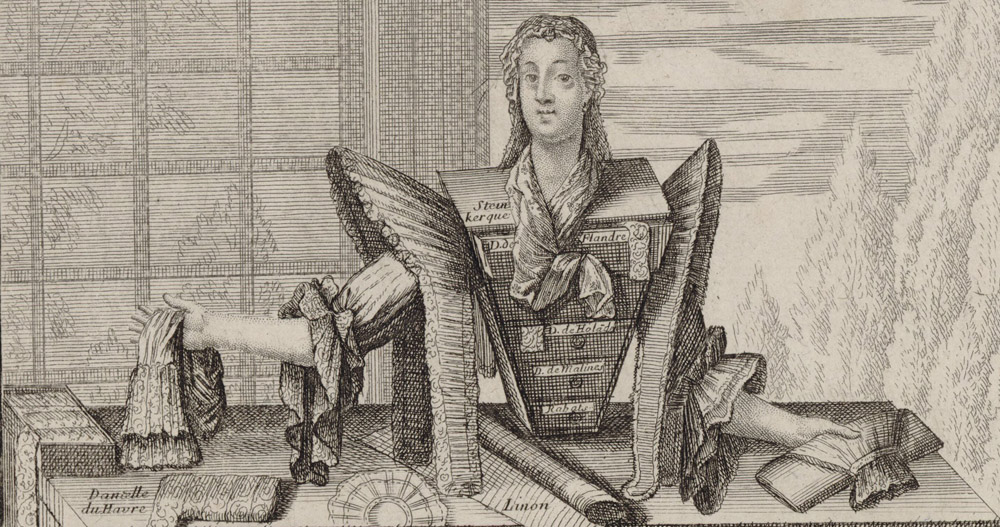

Intitulée « L’Habit de la lingère » la gravure ci-dessous (détails) fait partie d'une série de caricatures de 1695, et illustre une lingère dans sa boutique, faisant l’article de manchettes brodées, son corset transformé en meuble de rangement en bois dont les tiroirs renferment les dentelles et rabats.

Le détail des articles vendus dans la boutique est remarquable. Chaque tiroir est identifié : dentelles de Flandres, de Hollande, de Malines, rabats (voir ci-dessus) et un Steinkerque, nommé et figuré autour du cou de la lingère. Sur le dessus du comptoir se trouve un rouleau de dentelle du Havre et un rouleau de linon, un tissu de lin d’une extrême finesse.

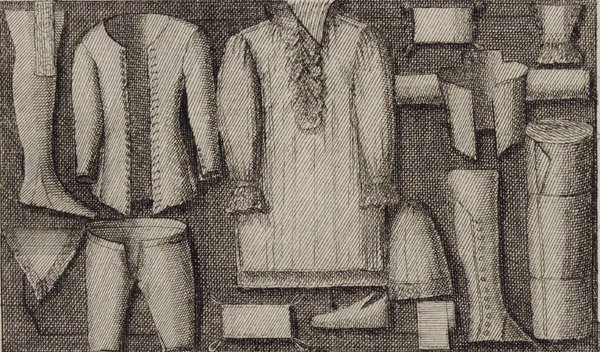

Plus bas, sur la face avant du comptoir, sont exposés les articles de linge de dessous masculins disponibles à la vente.

Source (2 images ci-dessus) BNF-Gallica L'habit de la lingère - Nicolas de L'Armessin, Graveur 1695

L'Art de la Lingère, sous le coup des projecteurs

En plein siècle des lumières, sous l’impulsion des encyclopédistes, historiens et scientifiques s’attèlent a répertorier les connaissances humaines. De 1767 à 1774, François-Alexandre-Pierre de Garsault, édite une série d’ouvrages, accompagnés de gravures détaillées, recensant les techniques utilisées par différents métiers : cordonnier, perruquier, paumier-raquetier, tailleur, couturière, lingère et bourrelier-sellier.

En plein siècle des lumières, sous l’impulsion des encyclopédistes, historiens et scientifiques s’attèlent a répertorier les connaissances humaines. De 1767 à 1774, François-Alexandre-Pierre de Garsault, édite une série d’ouvrages, accompagnés de gravures détaillées, recensant les techniques utilisées par différents métiers : cordonnier, perruquier, paumier-raquetier, tailleur, couturière, lingère et bourrelier-sellier.

L'ouvrage consacré à l'Art de la lingère est publié en 1771. Dans son introduction, l’auteur remarque que les lingères,

« ont le droit de vendre toutes espèces de Linge, toiles de lin, de chanvre, de coton & dentelles, mais encore celui de tailler, coudre et achever tous les vêtements de Lingerie.[…]. C’est la lingère qui couvre l’homme dès l’instant de la naissance, pendant la vie et même après ; c’est elle qui garnit les tables, les lits, les autels, &c. »

Et plus loin M. de Garsault décrit l'organisation de la sous-traitance de la confection:

"Les lingères non seulement vendent et coupent les Toiles, Dentelles,&c; mais comme on les charge le plus souvent de rendre les pièces achevées & prêtes à servir, elles les envoient pour coudre, assembler, monter et marquer à leurs ouvrières en Linge. Quelquesfois aussi se rencontre dans les ménages des femmes ou filles de service qui ont quelque science a cet égard, ou même des dames économes qui en font leur amusement"

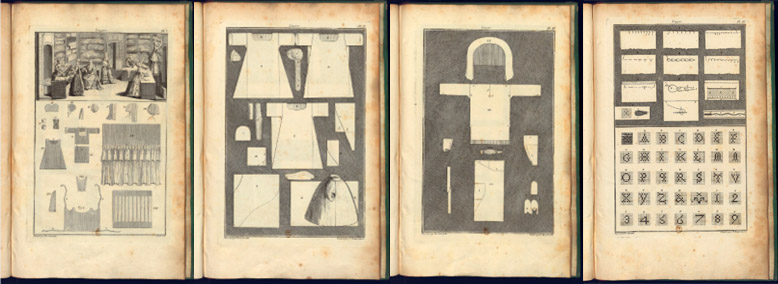

L’ouvrage consacré à la profession de lingère occupe 58 pages détaillant les toiles et leur provenance, la confection de chaque article: layette, les articles féminins (chemises, coiffes, bonnets, manchette) et masculins (chemise, col, manchettes de botte, chaussons) mais également le linge d'église, ainsi que les points utilisés (surjet, point noué et de boutonnière, point de coté, point de devant, point de chaînette et arrière-point).

Ce qui intéressera particulièrement les brodeuses qui nous lisent , ce sont les 4 planches illustratives, dont la dernière montre un alphabet au point de marque, le point utilisé pour le marquage du linge, qui n'est d'autre que le point de croix. Il s'agit donc d'une des toutes premières éditions de grilles d'alphabet de point de croix.

Remarquablement, un extrait de la planche avec cet alphabet au point de marque, sera reproduit à l’identique dans l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert , sur l'une des 4 planches dédiées à la lingère, et on s'y réfèrera donc sous le nom de l'alphabet de la Lingère.

Sources bibliographiques

- Les métiers et corporations de la ville de Paris : XIVe-XVIIIe siècles. Tissus, étoffes, vêtements, cuirs et peaux, métiers divers / par René de Lespinasse - 1886-1897 BNF - Gallica

- l'Art de la lingère - François-Alexandre-Pierre de Garsault - 1771 BNF- Gallica

Lire la suite:

>> l'histoire du point de marque et l'alphabet de la lingère